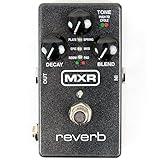

今回はMXRのリバーブです。

MXR、いろんなエフェクターを作っているイメージですが、よく考えたらデジタルものは出してこなかったんですね。

電源はDC9Vアダプター、電池駆動はできません。

シンプルな見た目に反して様々な機能を備えています。

コントロールの特徴

お馴染みのMXRサイズ筐体に、パッと見はシンプルなコントロールですが、2016年発売と新しく、見た目の割りに値段が高いだけのこともあってなかなか高品質です。

ベースに使っている動画がありました。

コントロールはTONE、DECAY、MIX(※製造時期によって「BLEND」表記になっているものもあるようです)の3つのノブだけですが、TONEノブを押すとモードが切り替わります。

TONEはリバーブ音に効くトーン(ローパスフィルター)で、残響音の明るさを調整できます。

DECAYは残響の長さで、上げると洞窟系のリバーブになっていきます。

MIXはドライ音にどれだけ残響音を加えるかの調整ですが、最大で50%ミックスとのことで、MIXノブの操作だけでキルドライにすることはできません(後述)。

リバーブモードはPLATE、SPRING、EPIC、MOD、ROOM、PADの6種類です。

プレート、スプリング、ルームは定番ですね。

EPICは、リバーブ音にトレモロがかかってるのか、リバーブ音がディレイのように繰り返し「ふわっ」「ふわっ」「ふわっ」と鳴ってるのか分からないんですが、独特のうねり感があるリバーブです。

MODはリバーブ音に軽くコーラスをかけたような音。

そして、PADがリバーブ音にオクターブ上のキラキラした音が重なる、いわゆるシマーリバーブっぽい音で、加えて低音側のオクターブも鳴っているようです。

音質について

このリバーブ、原音がAD/DA変換されずにアナログ信号のまま出力されているとのことで、それが全ての要素ではないでしょうが、エフェクトON時とOFF時の嫌な音質変化がなく、非常に扱いやすいです。

(このへんに関しては以前詳しく書きました↓)

残響の音質としてはやや硬めですが、安っぽさのない立体的な音ですし、TONEがあるので作れる音色の幅は広いです。

MODはベースだといまいち効果が感じにくかったですが、PADはこの硬めのリバーブ音がいい方向に作用して、ベースにかけると濁った音になってしまうものが多いシマー系リバーブとしては結構ベース向きだと感じました。

スタートアップモードでキルドライも可能

なお、キルドライにするには「スタートアップモード」に入る必要があります。

まずアダプターを抜き、DECAYとMIXを12時の位置にして、TONEを押しながらアダプターを挿します。

(※未確認ですが、製造時期によって「DECAYとMIX(BLEND)を12時の位置にする」が必要ないものもある、というのを見かけました。)

アダプターを挿してからTONEを離し、再度TONEを押すと、LEDの色が緑・赤と切り替わります。

緑がトゥルーバイパス、赤がバッファードバイパスで、赤のときはエフェクトOFF時にリバーブの残響が残るトレイル仕様です。

で、このときTONEボタンを押したままにしてMIXノブを回すと、これまたLEDの色が緑・赤と切り替わります。

緑が通常モード、赤だとキルドライモードで残響音だけを鳴らすことができます。

これらの操作のあと、フットスイッチを押すと設定が保存されます。

正直、圧倒的に自然な音色を求めるならStrymon等の高級機種に軍配が上がりますし、最近はエレハモ等、より安くさらに多機能で、音質的にも十分使えるものがあります。

ただ、感覚的にパッと音作りが決まるこの操作性は「さすがMXR」という感じがしますし、「特殊な音はいらないから、ある程度クオリティの高いシンプルなリバーブが必要」という人にはかなりおすすめできると思います。

このブログを書いている今日現在でちょっと調べてみたところ、あまり売れなかったのか新品が値下げされているようなので、セール品を見つけたら買いかもしれません。

コメント