2005年頃、私にとって初めて購入したコンプレッサーがこれでした。

「マルコン」の愛称でおなじみ、定番のベース用コンプです。

大定番になるだけあって、操作性と音色の分かりやすさが特徴的でした。

コントロールの特徴

コントロールはシンプルで、COMP/LIMITとGAINの2つのつまみと、TUBESIM、MB、NORMALの3つのモードを切り替えるMODEスイッチだけです。

COMP/LIMITでレシオ(圧縮比率)を調整し、GAINで最終的な音量を調整します。

このCOMP/LIMITが本当に分かりやすい効き方で、「音のつぶし具合を感覚的に調整する」というのが簡単にできます。

モードごとの音色

3つのモードですが、TUBESIMがチューブ・シミュレーション、真空管のコンプレッサーを再現したサウンドです。

独特の太さが出るとともに、音が綺麗にまとまとまって、「一聴してかっこいい音」が簡単に作れます。

MBはマルチバンドで、高音域と低音域にそれぞれ異なるレベルのコンプをかけるというものです。

音色の変化が一番ナチュラルなのはこのモードだと感じました。個人的にはこれが一番好きです。

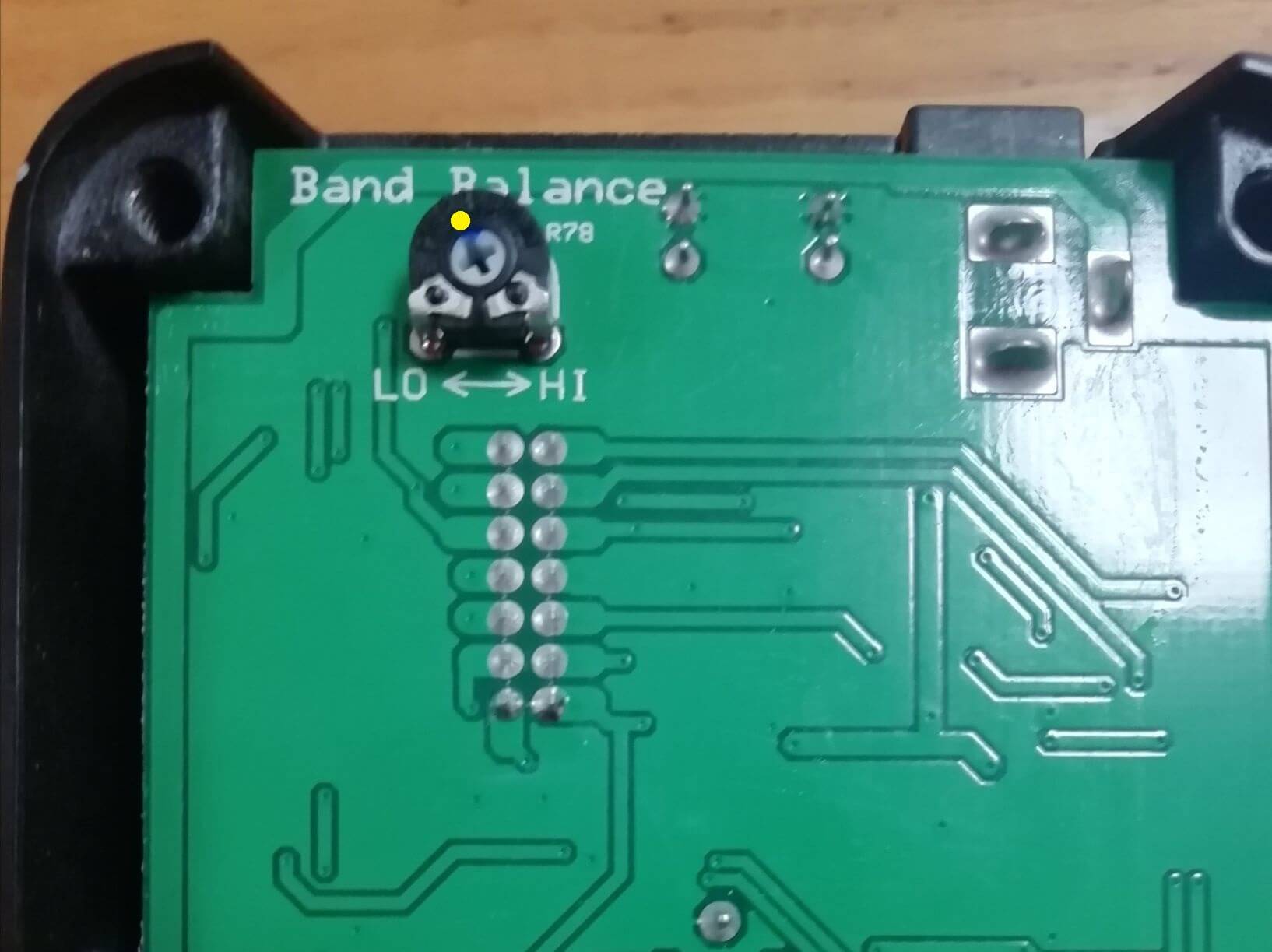

裏蓋を開けると低音域・高音域それぞれのコンプの効き具合を調整するトリマーがあり、それを回すことでマルチバンドの微調整も可能です。

(時計回りに回すとスレッショルドが低くなり、コンプが強くかかります)

ただ、「調整した方が好みの音に仕上がる」というのは事実ですが、実際にいじり始めると「あれ?さっきの方がよかったかも…」とドツボにはまるので、調整するにはそれなりの覚悟が必要です。

NORMALは一般的なエフェクターのコンプのイメージに近い音色です。

MXRのダイナコンプほどパッツンパッツンの音にはならないものの、パコパコ感が強い、いかにもエフェクターな音です。

それぞれの音色の変化はこの動画が一番分かりやすいと思います。

ナチュラルとか原音重視というより、わりと味付けが強めのコンプですが、その中でも一番分かりやすく効いてくれるのはやはりTUBESIMモードですね。

他のコンプではなかなか出せない音色ですし、この音が気に入るならそれだけで買いだと思います。

若干ノイズが気にはなりますが、簡単操作でこの音が出せるのはやはり強いな、と感じます。

新型モデルについて

なお、他のEBSのエフェクターと同じく、マルチコンプも「Studio Edition」としてアップデートされました。

旧型と新型との一番の違いはスイッチが変更されていることです。

新型のSEの方はリレースイッチング方式を採用し、よくある「ガッチャン!」というフットスイッチから「スッ」と踏めるものに変更されています。

旧型のトゥルーバイパスのフットスイッチは、エフェクトのON/OFFの際に「ボン!」というポップノイズが出ることがあったのですが、そこが改善されているというのは大きいです。

もともと低音痩せの少ないエフェクターですが、新型では12V駆動の恩恵か、ONにした際の低音の量感がさらに改善されていましたので、今から買うなら新型の方をおすすめします。

【追記】

2019年、さらに最新型となる3ノブバージョンの「Blue Label」が発売されたので、実際に購入しました。

コメント