Ibanez SR360を改造していくシリーズ、今回はちょっとした作業のつもりでしたが、結局いろいろとやり直すはめになってしまったので、失敗談として書いておくことにします。

微妙に気になっていたコントロールの位置修正と合わせて、外したポットとアウトプットジャックの穴を埋めました。

なお、ロックタイトの「キンツグルー」という最初から黒く着色されたパテを使ってポットの穴を埋めようと試みたものの、これは残念ながら用途には合いませんでした。

先に書いておきますが、大変粗雑なDIYです。

トーンポットの位置変更

まずはコントロール位置の変更からです。

なぜわざわざそんなことをしたかというと、トーンコントロールは元々イコライザーがあった位置につけていたのですが、SRはボディ外周がなだらかな丸みを帯びているため、トーンノブがちょっと外側を向いてしまっていたのが気になって仕方なかったのです。

この写真で言いたいことが伝わるでしょうか。

これを移設するため、やや内側に8mm径ドリルで穴を開けました(その作業写真は撮り忘れた)。

まあ作業としてはそれだけですが、続いて行ったのが穴埋め作業です。

とにかく楽に済ませるために色付きパテを探す

穴埋めには色々な方法があります。

高級な楽器であれば、プロのリペアマンに依頼し、トップ材と同じ木材で穴を埋めるケースも多いと思います。

パテで埋めるにしても、目立たないようボディカラーと同色でタッチアップするのがセオリーでしょう。

しかし、今回はそもそもが安い楽器であり、私自身減らせる手間はとにかく減らしたいと考えたため、最初から色がついているものを探しました。

その結果見つけたのが、ロックタイトの「Kintsuglue(キンツグルー)」です。色は白と黒があります。

パッケージの通り、補修やちょっとした成形DIYを目的とした小分けタイプのパテで、5g入りの小袋が3つ入っています。

で、開封するまで「キンツって何?」と思っていたのですが、これは日本の「金継ぎ」(陶磁器の欠けを漆と金粉で補修する技法)からインスパイアされた商品だそうです。

中身の小袋にも「金継ぎ」の字があります。

これはわざわざ日本市場向けに印字されているわけではなく、海外で発売されているのと同デザインのようです。

(※なお、逆に日本語の商品説明では「日本の伝統的な金継ぎのように~」みたいな説明は書かれていません。そりゃまあ実際の金継ぎとは全然違うわけで、大々的に宣伝に書くのもまずいのでしょう。)

キンツグルーは扱いやすいものの不採用

で、これをキャビティの内側から押し込んで穴を埋めてみたわけですが、実際に使ってみた感想としては非常に扱いやすいです。

よくあるパテと比べてかなり柔らかいテクスチャーです。緩めの粘土というか練り消しぐらいの感じです。

「指にばっかりくっついて肝心の補修したいものに付いてくれない」ということも起こりにくいので、作業性は高いと思います。

ただし、乾燥してもガチっと固まるわけではなく、硬質ゴムのような仕上がりでした。

これはまあ本来の用途からすれば当然と言えます。

今回は完全に「色を塗るのがめんどくさいから黒けりゃそれでいい」という後ろ向きな理由で選んだのですが、そのゴムっぽい質感に加え、作業時の表面処理を適当に済ませたのも災いしたのでしょう。細かいホコリが付着し、穴埋めしたところが汚らしい見た目になってしまいました。

これはいかん、ということで結局やり直しです。

丸棒で穴埋めやり直し

再度穴埋めをするにあたっては、木製・帆船模型マイクロクラフトさんで購入した8mm径のウォールナット丸棒を使うことにしました。

短く切って、手持ちの艶消しブラック塗料で黒く塗ります。

(こちらのお店は様々な太さの丸棒を取り扱っており、送料も比較的安く抑えられるので、穴埋めのDIYに重宝します)

キンツグルーを除去した穴にこれを接着していきますが、穴の径が8mmよりちょっと大きかったようで、微妙に隙間が空いてしまいました。

接着剤が乾いてからマスキングし、再度塗料を乗せます。

なんか今回は二度手間三度手間だなあ。

最終的にはそこそこうまくいきました。

気分的な問題ですが、やはりゴム質のもので穴が埋まっているよりもカチッと固まっている方が安心感がありますね。

ジャック穴をパテ埋め

最後に、SRの特徴の一つである、斜めに開けられたアウトプットジャックの穴も埋めてしまいます。

この楽器は既にボディトップ面にジャックを移設しているため、この穴は無用の長物なのです。

というかこれ本当に何もメリットが思いつかないのでいい加減やめませんかIbanezさん。

【※関連するようなしないような記事↓】

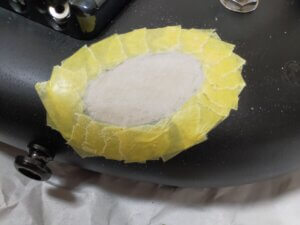

さて、この穴の周囲をマスキングしてエポキシパテで埋めていきます。

今回はセメダインの「エポキシパテ木部用」を使いました。

これはエポキシパテの中では練りやすく、乾燥が早く、かつ加工しやすい硬さに仕上がるので扱いやすいのです。

少し固まってきたぐらいの段階で、軽く濡らしたヘラを使い、盛りすぎた部分を除去しておくと後の作業が楽です。

さらに今回は、多少は見た目が馴染むかな?と思い、木目と同じ方向に荒目の紙やすりで削ってみました。

この上から、艶消しブラックの塗料で塗装し、さらに艶を抑えるために細番手の紙やすりで表面を仕上げたのですが、なんか思ったほど良くなかったですね。

やはり下地処理の段階では綺麗に均しておき、最終的に木目っぽさを出すための線を入れる方がよかったのかもしれません。

まあ安い楽器だしいいやの精神です。遠目に見れば目立たないので今回はこれで完了とします。

コメント