エフェクターボードにおける定番アイテムとなったジャンクションボックス。

確かに便利ではあり、ボードの構成によって必要なケースも多いですが、メリットばかりではなくデメリットもあります。

エフェクターの接続順を工夫すればジャンクションボックスがいらない場合もあるので、今回はそのあたりを含めて書いてみたいと思います。

ジャンクションボックスの基本構造

私自身、そこそこ大き目のエフェクターボードを使っていた時期にはジャンクションボックスを組み込んでいました。

この写真の右上の角にあるやつです。

この時使用していたのが、One Controlのジャンクションボックス(※私が持っていたのは旧デザイン)でした。

このジャンクションボックス、言ってしまえば内部でジャック同士を配線しているだけです。

私は半田付けが本当に苦手なので既製品を買いましたが、「これぐらいなら自作できる」という人も多いでしょうし、メルカリやヤフオク等でも個人製作品が安く売られています。

では、このジャンクションボックスを使うことで具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?

ジャンクションボックスを使うメリット

1.ボードの出入り口をまとめられる

一番よく言われるのがこれでしょう。

楽器からエフェクターボードへ入るシールドと、エフェクターボードの出口からアンプに向かうシールドをジャンクションボックスに挿し込むだけでセッティングが完了します。

また、このOne Controlの製品もそうですが、ギター/ベースからのシールドを繋ぐインプットと、アンプに出ていくシールドを繋ぐアウトプットのジャックが側面ではなく天面にあるジャンクションボックスが多いです。

これにより、特にハードケースタイプのエフェクターケースで「ボードに縁(ふち)があるせいでエフェクターの横のジャックにシールドが挿せない」という問題を解決することにもなります。

2.スイッチャーを含むボードの配線が可能

どのエフェクターを通した音を鳴らすかを管理するために使うのがスイッチャーです。

スイッチャー、非常に便利なのですが、基本的に「楽器からエフェクターボードに繋ぐシールド」や「エフェクターボードからアンプに繋ぐシールド」を直に挿せるような構造にはなっていません。

なんせ、スイッチャーのインプット/アウトプットジャックって奥側の面に並んでるんですよね。

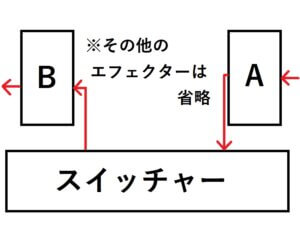

「楽器→エフェクターボード(内のスイッチャー)→アンプ」という信号の流れを簡単に図示すると、この赤矢印のようになります。

※ちなみに当時使っていたスイッチャーはCAJのLoop and Link↓

多くの人がこの問題の解決のためにジャンクションボックスを置いているのではないかと思います。

スイッチャーを含むエフェクターボードなら、ジャンクションボックスを使うのが王道であると言えるでしょう。

3.エフェクターのジャックの破損防止になる

「エフェクター本体のジャックに何度もシールドのプラグを抜き差しすることが、エフェクターの故障の原因となる」という意見もあります。

これが事実であれば、ジャンクションボックスを使えばボードに組み込んだエフェクターに毎回シールドを抜き差しせずに済むので、故障を防ぐことに繋がると言えそうです。

仮にジャンクションボックスに不具合が発生したとしても、修理or買い替えは(エフェクターよりも遥かに)容易です。

これらがよく「ジャンクションボックスを使うメリット」として挙げられるものです。

ジャンクションボックスを使うデメリット

ですが、ジャンクションボックスは必要がないなら別に使わなくてもいいと私は個人的に考えています。

以下、私が実際に使う中で感じたジャンクションボックスの悪い点を挙げます。

1.インプットとアウトプットを間違える可能性がある

「INとOUTをまとめられる」という1番目のメリットの裏返しです。

これを言うと「いや間違えないでしょw」と感じる人も多いでしょうが、暗いライブハウスの転換等で焦っている時にシールドを取り違えて挿してしまうと、「あれ?音が出ない!やばい!」が待っています。

まあこれは言いがかりに近いデメリットではありますが、私個人としては「万が一のミスを防ぐためにも入口と出口はなるべく離れている方がいい」派です。

2.場所をとる

エフクターボードにギチギチにエフェクターを詰め込んでいると、少しでもスペースに余裕が欲しくなります。

Pedaltrain等のすのこタイプのボードなら「ジャンクションボックスはボードの裏面に設置する」という方法も使えますが、そうでないなら、ジャンクションボックスは言ってしまえば音作りの上では何の役にも立たないくせに場所だけとる邪魔な奴です。

3.余計な接点が増える

ジャンクションボックスは場所をとるだけでなく、パッチケーブルが2本余計に必要になります。

「トラブル防止の観点からは、繋ぐものは少しでも少ない方がいい」というのは事実であり、ジャックやプラグといった接点が増えれば、そのぶん接触不良の原因も増えてしまいます。

実はジャンクションボックスがいらないケース

ここまで読んでいただいて、「結局スイッチャーを使う以上はジャンクションボックスは絶対いるでしょ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、配線によって実はジャンクションボックスがなくても平気なエフェクターボードは結構あります。

今手元にスイッチャーを所有していないので雑な図ですが、例としてはこのようなパターンです。

・Aに入るエフェクター

ボードの入口となるAの位置には、常時ONのエフェクターとして、ブースターやコンプレッサーを置くという選択肢があります。

OFFにすることがない、かつ先頭に置けるエフェクターであれば、スイッチャーのセンドリターンに入れる意味は特にないでしょう。

あるいは、ここにチューナーを置き、全体のミュートスイッチを兼ねるというのも一つの方法です。

・Bに入るエフェクター

「エフェクターボードの最後に置く常時ONのエフェクターなんかあるか?」と思われるかもしれませんが、全てのエフェクターの最終段にバッファーやブースターを噛ますことで、様々な組み合わせでエフェクターを使うときの音像のバラつきを抑えることができる、というのは体感としてあります。

あるいは、チューナーを先頭ではなく最後尾に置くのもありです。

(チューナーの接続順については別記事で書いています↓)

付加的な機能を持ったジャンクションボックス

というところで、私としてはジャンクションボックスについて「絶対必要というわけでないならボードから外す方法も考えてみては?」というスタンスです。

どうしてもジャンクションボックスが必須なのであれば、追加で色々な機能を備えたジャンクションボックスを導入してみるという手もあります。

・Providence / STV-1JB

ProvidenceのSTV-1JBは、ジャンクションボックスとチューナー、さらにバッファーの機能も備えています。

チューナーに強いこだわりが無いなら選択肢としてありでしょう。

・Custom Audio Japan / IN and OUT

以前「バッファー内蔵のジャンクションボックス」として、非常に高い人気を誇ったのが、Custom Audio JapanのIN and OUTです。

既に生産は終了していますが、中古では見かけることがあります。

大きめのサイズ感がやや難点ですが、インプット・アウトプット両方のバッファーをそれぞれON/OFFできるので、バッファーの効果検証が非常にやりやすいです。

・One Control / Pedal Board Junction Box with BJF Buffer

現行品でバッファー内蔵ジャンクションボックスとしては、One ControlのPedal Board Junction Box with BJF Bufferがあります。

これはインプット側に同社製のBJF Buffer(ON/OFF可能)を備えていることに加え、ミニサイズでありながら位相の切り替え(これもインプット側で効くようです)も可能となっています。

(※見た目が普通のジャンクションボックスと似ているので注意!)

ただ、これはOne Controlにありがちな減点ポイントですが、ボードの縁(ふち)に接する面にDCジャックを配置してしまっているのがダメダメで台無しです。

この話は永遠にコスり続けますが、初期のスイッチャーで「パワーサプライ不要!」とか言いながらチューナーのぶんのDCアウトが無かったという設計ミス、あの頃から大した進歩も無い。

ミニサイズにこの機能を収めるうえでやむをえなかったのかもしれませんが、こういうのがあるから「ワンコンは楽器を弾かない人間が設計してるとしか思えない」とか言われるんだよ。

・Otodel / Audio Junction Box -Type n+Buffer-【AJB+】

ミニサイズのバッファー機能付きジャンクションボックスとしては、OtodelのAudio Junction Box -Type n+Buffer-【AJB+】が極めて合理的な設計となっているので、最後に紹介しておきます。

バッファーはインプット・アウトプットともON/OFF可能。

また、電源供給のためのDC9Vインプットに加え、パワーサプライの出力数を無駄に潰さないための9Vスルーアウトまで搭載。

そして、これらのジャックが全て同じ面(=ボードの内側に向く面)に配置されています。これが絶対的に正しい。

これらのような付加的な機能を持ったものがあると、別途使っているバッファーをボードから外す等によりスペースの節約になりますし、ボード構築の自由度も上がるのではないかと思います。

コメント