これまで色々とエフェクターを使ってきた中で、私は一時期いわゆる「ベースシンセ」を愛用していました。

しかし、弦楽器によるシンセ音源操作につきもののレイテンシーや、別物の楽器を弾いているような感覚に慣れず、その後ベースシンセではなく「ベースシンセ風のエフェクター」を使っていた時期があります。

今回はそのあたりについて書いてみようと思います。

BOSS / SYB-5 Bass Synthesizer

この手のエフェクターとして最も有名なものといえば、BOSSのSYB-5でしょう。

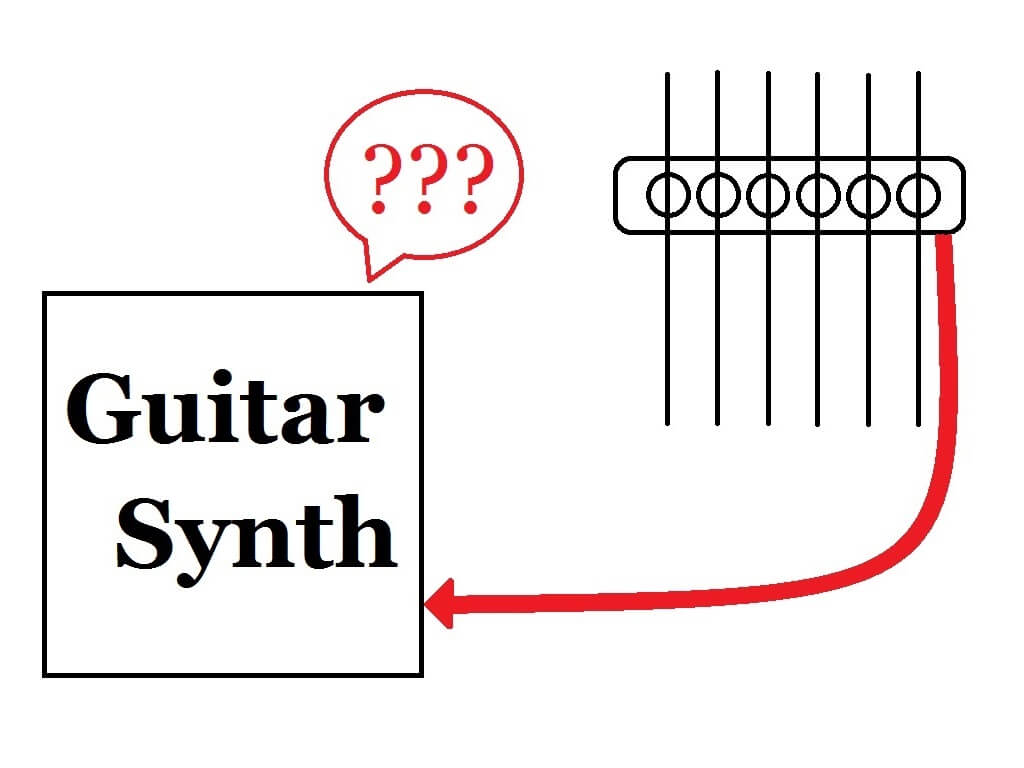

このブログでも、過去に「ベースシンセ(あるいはギターシンセ)とは何か?」という点を説明する記事で紹介しています。

「ベースシンセ」とは、ざっくり言うとベースを使ってシンセサイザーの音を鳴らす(=アンプから出てくる音は「ベースの音をエフェクターで加工した音」ではなく「シンセサイザーに内蔵された音」)というものです。

その中でも、エフェクター型の「ベースシンセ」と呼ばれる機種は、だいたいシンセベース(ダンスミュージック系のジャンルでよく聴かれる、シンセサイザーによるベースパート)の音が出せるようなものになっています。

ベースを繋いで音を出す「ベースシンセ」として使える製品は、SYB-5のほか、いくつか現行で販売されている機種があります。

まずはそんな「ガチのベースシンセ」とでも呼ぶべき機種をいくつか紹介し、その後に「ベースシンセ風のエフェクター」を見ていきましょう。

pandaMidi Solutions / Future Impact

その反応の良さと強烈なシンセサウンドで、かつて大人気だったAKAIのDeep Impactという機種がありました。

その後継機種といえるのがpandaMidi SolutionsのFuture Impactです。

Electro Harmonix / BASS MONO SYNTH

近年デジタルエフェクターに力を入れているエレハモからも、2019年にBASS MONO SYNTHが発売されました。

BOSS / SY-1 Synthesizer

BOSSコンパクトエフェクターの最新ギターシンセ機種であるSY-1 Synthesizerは、ギター向けのモードとベース向けのモードをスイッチで切り替え可能です。

そして、通常のシールドケーブルでエフェクターのように接続する機種でありながら、和音入力に対応したポリフォニック・シンセサイザーであるという点も他機種にはない大きなポイントです。

こちらの動画で、ベースモードの全ての音色を総当たりで聴くことができます。

【閑話休題】「ガチのベースシンセ」の欠点

ここまで紹介してきたベースシンセは、弦楽器からは絶対に出せないような音が最大の魅力です。

その一方で、確実にシンセ音を鳴らすためには独特のコツを習得する必要がありますし、原則的には和音が鳴らせないものであるという欠点もあります。

さて、前置きが長くなりましたが、これらの「ガチのベースシンセ」ではなく、一般的なエフェクターを組み合わせてベースシンセ風の音を出そうというのが今回の趣旨です。

(※ちなみにBOSS SYB-5にも「単にシンセっぽい音を出すエフェクターのモード」はあります)

Electro Harmonix / Bass Micro Synthesizer

いわゆる「ベースシンセ風エフェクター」の大定番といえば、エレハモのBass Micro Synthesizerでしょう。

1980年代から存在し、現在も小型の筐体になって(とはいえデカいですが)生産されている製品です。

歪み、オクターブ、エンヴェロープフィルター(オートワウ)、ボリュームスウェルといったエフェクトを組み合わせることで、ベースシンセっぽい音を出すことができます。

VALETON / Dapper Bass

以前このブログで紹介したVALETONのアナログマルチエフェクターであるDapper Bassは、全エフェクトONでかなりベースシンセ感が強い音を出すことができました。

(↓全部同時ONの音聴けます)

エフェクターの組み合わせでシンセっぽい音を出す

で、実際のところ、いろいろ組み合わせれば組み合わせるほどエレキベースの素の音から離れてシンセ感が出てくるわけですが、やはり「歪み」「オクターブ(またはピッチシフター)」「エンヴェロープフィルター」が重要だと思います。

そして、私がこれまでにいろいろと試した中でたどり着いた「ベースシンセっぽい音になる接続順」は、歪み→オクターブ→エンヴェロープフィルターという順番です。

ただ、ここには一つ問題があります。

エンヴェロープフィルターというエフェクターの特性上、歪みの後に繋ぐとフィルターが閉じにくくなってしまい、本来目指すべき「ビャウッ!ビャウッ!」という歯切れのよい音が得られないのです。

まあ、フィルターがゆっくりと閉じる「ビャオゥ~~~~ン」という音もそれはそれでシンセっぽいのですが、このへんの対応策については長くなるので過去記事をご参照ください。↓

で、ある程度お手軽に「ビャウッ!」という感じのシンセ風サウンドを得るための方法として挙げられるのが、歪みエフェクターのノイズをノイズゲートでバサッとカットしたあとにエンヴェロープフィルターをかけるというものです。

これでも少しフィルターが閉じるのに遅れを感じますが、ノイズゲートがあると無しとでは音のキレが全く変わってきます。

そして、この手法で今まで使った中で良かった組み合わせが、ZVEXのBOX OF METALとエレハモのMicro Q-Tronでした。

BOX OF METALは強烈な存在感を誇るハイゲインディストーションですが、異常なほどよく効くノイズゲートも内蔵しており、ここにやたらと深くフィルターがかかるQ-Tronを組み合わせることで、音を止めた瞬間にグワッとえぐるようなシンセ風ベースサウンドを出すことができます。

これは私が様々な組み合わせを試した末にたどり着いたものですが、同様の組み合わせでベースシンセっぽい音を出しているベーシストは他にもいらっしゃるようで、ベースマガジンでも見たことがあります(日本のロックバンドのベーシストの方です、バンド名失念)。

その他、エンヴェロープフィルターと組み合わせる歪みエフェクターとしては、オクターブ下のサブオクターブ音が生成されるファズ(ZVEXのMASTOTRON等)もオススメです。

また、歪みとフィルターを別々に用意しなくて済む方法としては、一台に両方のエフェクトを備えた機種(エレハモのBASSBALLSやENIGMA、Fenderから発売されたPOUR OVER ENVELOPE FILTERなど)を使うのが手軽と言えると思います。

そして、最後にディレイやリバーブを加えるとさらにそれっぽくなります。

シンセっぽさを狙うのでなくとも、歪みとフィルター、その他さまざまなエフェクトを組み合わせたベースには独特の魅力がありますので、ぜひ色々と試してみていただきたいです。

コメント